☆春彼岸入り

今日は3月17日。

春彼岸初日、彼岸の入りです。

前にも申しましたが、春の彼岸も秋の彼岸も、中日を軸として前後3日間。

計7日間が、お彼岸となります。

以前に、お彼岸は六波羅蜜の修行の期間だとも書きました。

六波羅蜜なんて目にすると何だか難しそうですが、どれも日常生活でほんの少しの気の持ちようで簡単にできる事ばかりですので、是非意識してみてください。

< 六波羅蜜

ちょっといつもと心持を変えて、毎日の生活を見直すのも良いかと思います。

こういう伝統も、中々良いものですので。

☆今日の誕生日~秋田喜三郎

秋田喜三郎さんの時代

今日が誕生日で私の人生に影響を与えた方は、国語教育学者の秋田喜三郎です。

1887年3月17日生~1946年(昭和21年)4月12日没。

秋田喜三郎さんのいた時代。

私達の国の国語教育には、大きく二つの向き合い方がありました。

一つは、形式重視派。

これは、文字や語句、そして文法に重点を置いた技術重視という国語の教育。

そしてもう一つが、内容重視派。

こちらは、文章の理解力や、表現方法や表現力を重視する感性重視の国語教育。

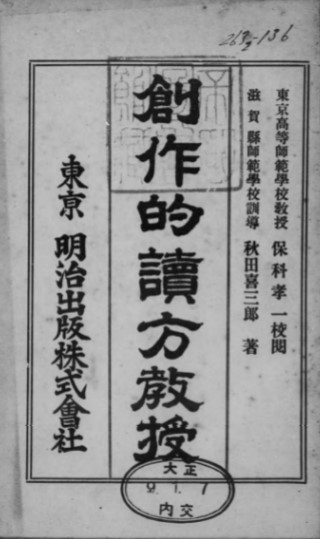

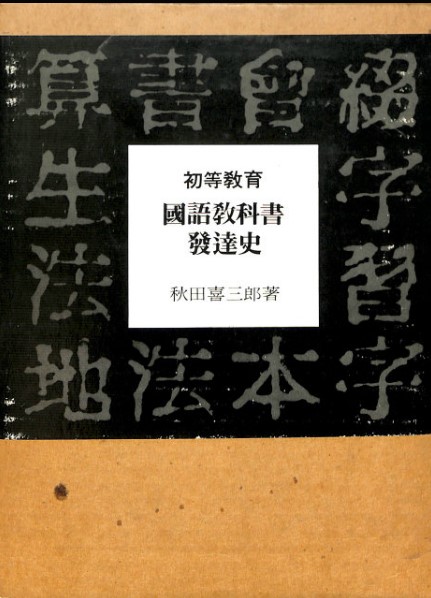

そんな時代に教壇に立った秋田喜三郎さんは、「読方教授の新研究」や「創作的読方教授」などの本を次々に出版。

国語教科書の編纂にも関わった方です。

新文章観

そんな時代の中、秋田喜三郎は国語教育に「新文章観」という考え方を持ち込みます。

これは、簡単に申しますと国語の読解力、それに並んで鑑賞力。

この二つがバランスよく含まれていることが大事だとしたのです。

これは先ほどの、形式重視派と内容重視派の中間と言っていいのかもしれません。

ですが中間にありながら、教育効果は両派よりも振り幅が大きい。

それによって、児童は国語を通し、共感力や探求力、そして自分で勉強を深めようとする自己研鑽力や、何かを生み出す源の創造力(想像力含む)などが身に付くという教育。

これを提唱したのです。

例えば朗読があります。

これは文字を追って声に出しているだけではほとんど役には立たないものです。

ところが、作者の意図を探り、登場人物の気持ちなど文章に書かれていない部分を読み解いて、演じて声に出すことがどれほど子供の成長に大きな影響を与えるか計り知れません。

こういう朗読法の大切さを本にして全国の小学校教育に奔走したのが、秋田喜三郎でした。

☆小泉先生

私の話をします。

今でも尊敬している中学時代の国語の先生がいらっしゃいました。

小泉先生という方なのですが、本当に良い先生でした。

丸顔で頭髪は寂しくなっているのですが、いつも穏やかな笑みを浮かべてらっしゃる先生で、本が大好き。

それで、私の中学での最初の国語の授業を、今でもはっきり覚えています。

本が大好きで、新しい教科書のインクの香りが良いですよねと、生徒に真新しい国語の教科書を開かせて、それに顔を埋めるように数回深呼吸して、皆さんもどうぞとニコッとされた先生でした。

これは印象に残りますでしょ。

この瞬間から私は、一気に国語が好きになったのです。

☆小泉先生と秋田喜三郎先生

中一の夏でした。

放課後、先生のペンキ塗りの手伝いをしている時、小泉先生が秋田喜三郎さんの話をして下さったことがあったんです。

中学生に秋田喜三郎さんの話。

小泉先生に深く影響を与えた方が、秋田喜三郎さんだったのだそうです。

こういう話を中一にする先生、、、今考えると凄い事なのですが、楽しかったですね。

国語は、表面だけでなくその奥を探求して初めて、面白さと本当の知識を手にすることができるのですよ。

この時の小泉先生の表情のみならず、背景の山々、そして吹いていた風の温度まで覚えています。

その後私は師匠のお一人から、こういう言葉を頂きました。

書かれていないことを読め。

行間を読め。

ほんのわずかではありますが。

私の中にはその師匠と小泉先生が直線に並んだその先に、ぼんやりとではありますが、秋田喜三郎さんが居らっしゃるのです。

それがとても倖せな事に思います。