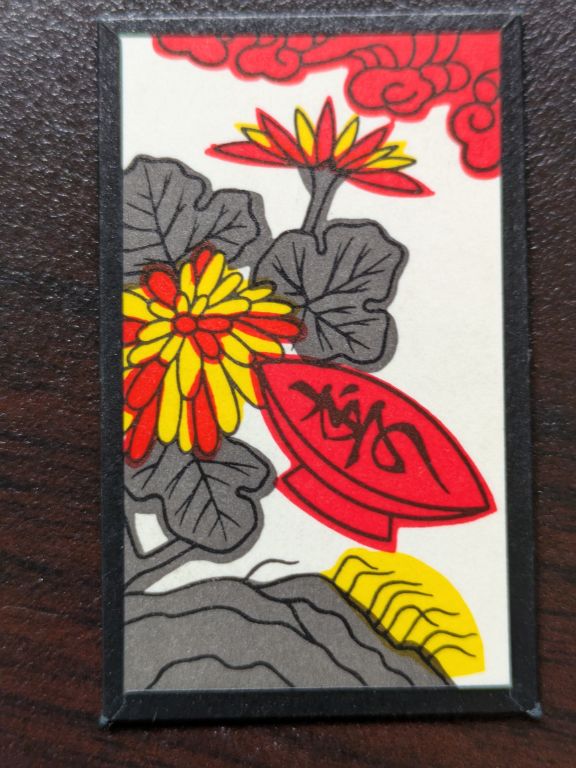

☆菊に盃

< 「花札の簡単な歴史」についてはこちらをクリックされてください。

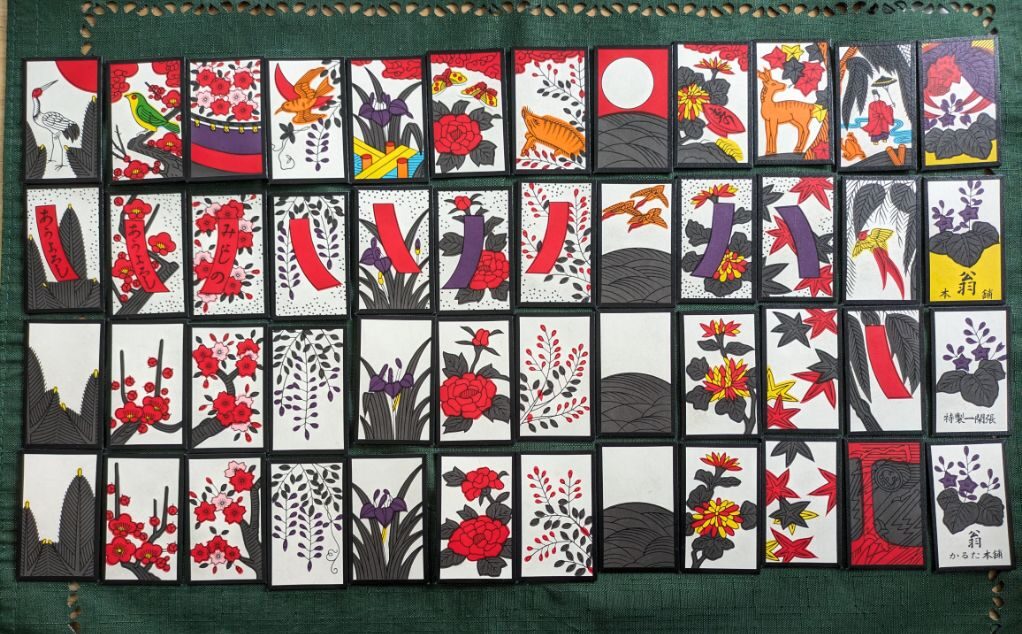

長月の四枚札

旧暦では本日より九月になりました。

そこで、花歌留多(花札)の長月(九月)の札の図柄と意味をご紹介。

長月の札はと申しますとこの四枚となります。

ここに描かれているのは、菊の花と盃と、少々の雲です。

では、それぞれにどういう意味合いが含まれているのかを見て行きましょう。

カス札

花札全四十八枚中、二十四枚がカス札。

それで九月のカス札がこちら。

菊の花です。

菊は元々は大陸から渡ってきた植物で、渡来時期は奈良時代あたり。

薬用や観賞用として渡ってきたようです。

平安時代には貴族間で大変好まれ、多くの詩歌に詠み込まれました。

そして鎌倉時代には、後鳥羽上皇が菊を大変愛でたことがきっかけとなり、皇室の紋章として定着したのだそうです。

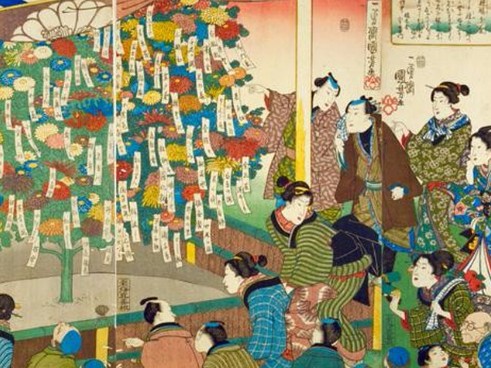

そして江戸時代に入り世の中の動乱が収まると、江戸の町に園芸熱が高まり、なんと庶民も加わって熱心で高度な品種改良が続きまして。

当時の世界ではあり得ないような、稀に見る多くの品種が生み出されていったのでした。

画像は、一つの株に百種類の菊を接ぎ木して一斉に咲かせたという「百種節分菊」の図です。

九月の短冊札

花札全四十八枚中、十枚が短冊札。

九月にも一枚あります。

それがこちら。

和歌にも好まれて歌いこまれた菊の花ですから、短冊もひとしお似合いますよね。

では折角ですので、数首ご紹介。

①「ふる里を別れて咲ける菊の花旅ながらこそ匂ふべらなれ」後撰和歌集 読み人知らず。

この和歌の意味はこうです。

「植え替えられ、故郷を別れて咲いている菊の花よ。そんな厳しい旅の中だからこそ、一層美しく輝いて咲いていられるのだね。」

これは、植え替えられた菊の花を、古里を遠く離れて厳しい世を生き抜いてる自分に重ねて詠んだ歌だとか。

②「狩りに来む 人に折らるな 菊の花 移ろひはてむ 末までも見む」後拾遺和歌集 読み人知らず。

この和歌の意味はこうです。

「秋の行楽にやってくる人に、折り取られてしまうな、菊の花よ。

色あせて散ってしまうその最後の時まで、私はずっとお前を見ていたいのだ。」

これは、菊の花の盛りだけを愛でるのではなく、その花が自然に枯れて行くまで見続けたい。

もしかすると、好意を寄せている人への最大限の愛情が重ねられているのかもと、私は感じております。

③「菊の花 長月ごとに 咲きくれば 久しき心 秋や知るらむ」

この和歌の意味はこうです。

「毎年九月になると変わらずに咲いてくれる菊の花。

その変わらぬ姿を見るにつけ、きっと秋という季節は変わらぬ心というものを持っているのだろうな。」

この久しき心というのは、永遠でもあり、これは長寿や不変を表します。

菊の花びらに着く露は、不老長寿の妙薬と言い伝えられていたようですね。

九月の種札

花札全四十八枚の中に、動物や特殊な図が描かれた重要な札が九枚。

これを種札と申します。

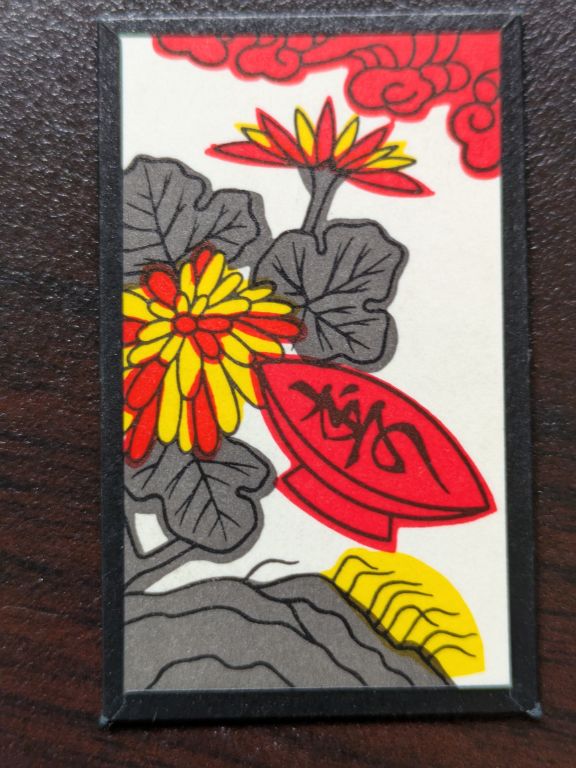

九月の種札は、菊に盃(さかずき)。

これは旧暦の九月九日が、五節句の一つである重陽の節句であります。

重陽の節句は、別名、菊の節句。

古来より、菊には不老長寿の薬効があるとされ、殊に、菊の花びらに溜まる露にその効能があるとかで好んで飲まれたという話を聞いたことが有ります。

それならばいっそ、酒に菊の花びらを浮かべて飲んだら良いのではないかとなって、菊酒が生まれたのだそうです。

だから、九月の種札には、菊と盃が描かれているという訳です。

花札九月の言葉遊び

さてさて、この九月の花札にある言葉遊びは何でしょうか?

答えは、この記事の最後の方に書いておきますね。

☆長月

最後に、月名について。

陰暦での月の呼び方(和風月名)で、九月を長月(ながつき)と呼びます。

これは秋分の日を過ぎ、夜が段々と長くなる月という意味と、稲穂が成長して長くなる月という意味もあるようです。

また寒暖の入れ替わりの気温差で雨も多くなり、長雨の長を指しているとも。

そこに重陽の節句の長寿も重ねたのではないかなと私は思うのですが、いかがでしょうか?

ちなみに、九月が菊酒を表題に持ってきた花札のちょうど半年前は、桜に幔幕でした。

つまり花見ですよね。

そう、花見酒の季節。

その半年後が菊酒という事で、これは酒つながり。

当然酒は米からできますので、やはり豊作祈願の神事も込められているのでしょうね。

さてそういう事で先ほどの言葉遊びですが。

答えは、菊の「き」と、盃で「き」つながりでありました。

という事で本日はここまで。

最後までお読み下すってありがとうございました。

どうぞ佳き夜をお過ごしくださいませ💐😊

< 「花札に込められた日本の自然観」へは、こちらをクリックされてください。