☆今年は旧暦で言えばまだ七月

さて今日から、二十四節気は白露に入りました。

朝晩が冷え込んできて、野の草などに白い露が浮くという頃です。

札幌はもうすっかり朝晩、秋です。

白露の文字がすんなり腑に落ちる気候となっております。

ところが本州の方では、かなりの残暑が続いている様子ですね。

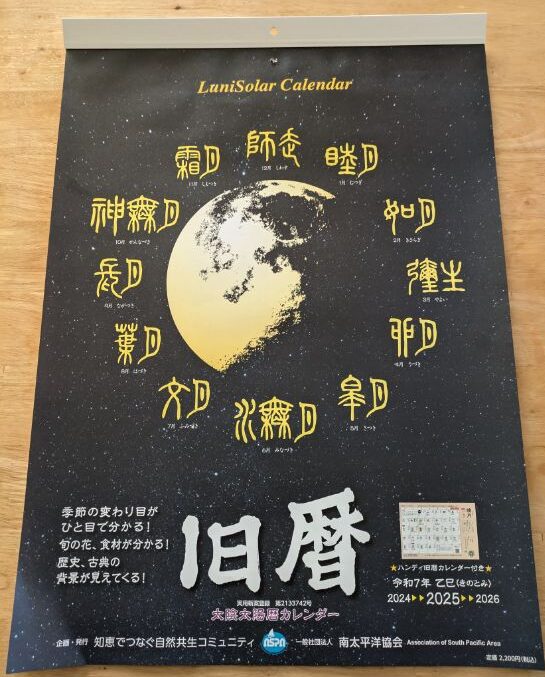

太陰太陽暦(旧暦)で見てみますと閏六月がある分、夏の暑さが長引き、結果として秋の入りがかなり遅れる、そういう年ですので暦通りと言えば暦通り。

今年1月半ばに書きました記事も、話のついでにご覧いただければ幸いです。

< 暖冬から始まる今年の四季予想

ちなみに今日は、旧暦では七月十六日です。

暑いのも当然という事なのであります。

皆様もご興味おありでしたら、明治まで日本人が普通に使っていた自然を読む暦「旧暦(太陰太陽暦)」を是非生活に取り入れてみてください。

世界観が変わりますよ。

☆白露の期間

さて今日から白露ですが、その期間は新暦で9月7日から9月22日まで。

ではその期間の七十二候がどうなっているのか、簡単に記しておきます。

初候:草露白(9月7日~9月11日)

「くさのつゆしろし」などと読みます。

この時期の朝方、空に雲が無いと放射冷却というものが起こり、急激に地表が冷え込んで露が生じたりします。

空に雲が無いという事は、私たちが眠っている時に布団を跳ね飛ばしているようなものなので、地表の熱が空に逃げって行ってしまうという訳です。

この時期、夜から朝方にかけて快晴だったら、更に無風だったら。

草露白が見られるかもしれません。

次候:鶺鴒鳴(9月12日~9月17日)

「せきれいなく」と読みます。

ただ、水辺でセキレイが鳴き始める時期などと申しますが、セキレイなんぞは年中鳴いております。

別段この時期に見事に鳴くという事もありません。

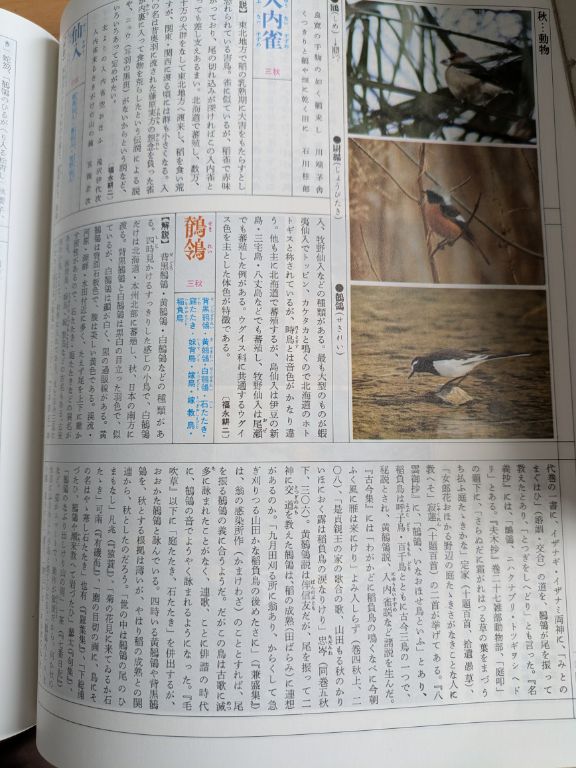

それで不思議に思って調べてみますと、季語で鶺鴒(セキレイ)は秋なんですね。

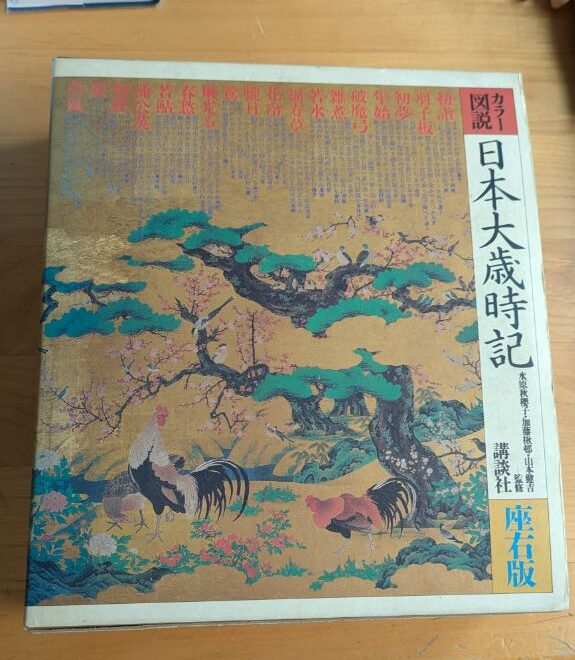

それで私が20歳の頃思い切って買った講談社の日本大歳時記を開いてみました。

すると、やはりそうでした。

どうも鶺鴒を秋の季語にした根拠がハッキリしないというのです。

ただ古来より、セキレイを秋の歌に読み込まれてきているという。

どうも古今伝授が関わっているという事らしくて、ややこしい。

古今伝授と申しますのは、古今和歌集の解釈を、師から弟子へ秘伝として代々伝えて行く事でして。

それほど、和歌と申しますのは日本文化そのものとして重要視されていたわけなんですね。

その古今伝授の中に「三鳥」と呼ばれる鳥が居りまして、その中の一羽「稲負鳥(いなおおせどり)」に、どうも鶺鴒も含まれているという事までは分かりました。

稲負鳥とは、稲の刈込の時期に現れる鳥ということで、その流れもあって古来から鶺鴒を秋に詠みこんだのではないだろうかと文芸評論家の山本健吉先生も書いてらっしゃいました。

つまりこの次候:鶺鴒鳴は、古来より日本人が、稲の収穫に稲負鳥を重ねて描いた寿(ことほ)ぎだったように思われます。

ちなみにこの日本大歳時記。

定価12000円だったものが出版当時は特別価格の9800円。

請託な買い物でしたが、こうして今も役立っているので、けして無駄な買い物ではなかったなと思うのです。

末候:玄鳥去(9月18日~9月22日)

「つばめさる」等と読みます。

ツバメは渡り鳥ですから、春に南の暖かい地方から日本にやって来て子育てをし、秋になると再び南の暖かい地方へ飛んでいきます。

この玄鳥去は、文字通り、ツバメがいよいよ秋の渡りを始めて、去っていくという意味です。

玄鳥は、ゲンチョウと呼んだりもしますが、ツバメの事です。

玄というのは、玄米とか玄冬とか「黒」い色のこと。

なので玄人を「くろうと」と読みますよね。

またツバメは古来より、ツバクラ、ツバクラメ、ツバクロなどとも呼ばれますので、やはり何か黒い色とかかわりがあることは明白です。

いずれ時間が出来た時に、こちらの方も調べてみたいなとは思います。

ちなみに、ヤクルト球団のマスコットキャラクター、ツバ九郎。

命名のベースは「ツバクロ」だとのことです。

という事で本日はここまで。

最後までお読み下すってありがとうございました。

どうぞ佳き一日をお過ごしくださいませ💐😊