☆蒅について

蒅(すくも)とは、伝統的な日本の植物染料の一つ。

特に藍染めにおいて重要な役割を果たします。

草冠に、染めるという字を書いて、蒅。

この事からも、いかにアイが日本文化に溶け込んでいるか分かりますよね。

さて今日は、その蒅についての話。

藍師さんの倉庫で実際に見せられた時は、独特の匂いのする乾いた土かと思いましたが、実に奥が深いものだったんです。

※ 藍師さんの工房に見学に行った時の私のメモを基にしていますので、若干の間違いはあるかもしれません、ご了承ください。

藍染の基本:蒅(すくも)とは何か

蒅は、アイの葉から作られる染料です。

藍染めを行うには、まずこの葉を乾燥させ、発酵・熟成させなければなりません。

もともとアイは、水に溶けない性質を持っています。

ところが、発酵を経ることで水溶性に変化し、染料として利用可能になるんです。

蒅(すくも)の作り方

蒅を作る工程は以下のように進みます。

- 葉の収穫:開花直前の午後、藍葉を刈り取ります。

花が開いてしまうと、染料成分が徐々に減っていきますから。

そして、その日の夜に2cmほどに細かく刻みます。 - 葉の乾燥:翌朝、刻んだ藍葉をムシロなどに広げ、乾燥させます。

- 葉の熟成:乾燥が終わったら、山積みにしてムシロで覆い、発酵を促します。

この過程で熱とアンモニア臭を生じます。

そして撹拌しながら水打ちを行い、ムシロで覆って熟成。 - 蒅の完成:上記の作業を約3ヶ月間行い、葉の温度が自然に下がるのを待ちます。

温度が下がれば、蒅の完成となります。

藍建て:蒅(すくも)を染料に変える工程

藍染の染料を作る際には「藍建て」という特有の工程があります。

これは、すくもを水溶性の染料へと還元させるプロセス。

- 蒅と灰汁(あく)の混合:蒅と灰汁を藍甕(あいがめ)に入れ、練り合わせます。

この際、蒅は、固まりになっていますので、手で細かくします。 - 灰汁の追加:沸騰した灰汁を最初に使かいます。

その後、日に一回、撹拌しながら灰汁を数回追加。 - 仕上げ:表面に膜ができてきます。

そうしたらフスマ(小麦ブラン)や貝灰、日本酒等を加えて仕上げです。

染料としての完成

その後、染料として使えるようになるには、約2週間必要。

しかし、その後も灰汁を足したり、日本酒を使用したりする必要があります。

これは、生地が美しい藍色に染まるようにするための調整。

この工程は、藍染職人の技術と経験が光る部分であり、長年の修練が求められるんです。

以上が藍染のための蒅作りと染料製造のプロセスです。

古くから続くこの伝統的な工芸は、多くの手間と時間、熟練した技術を要するもの。

ですが、その結果得られる美しい藍色は、何ものにも代えがたい価値を持っていますよね。

☆藍染も、やはり微生物発酵だった

藍師さんからこういう話を伺った後に、人生で初めて藍染めを体験しました。

この植物。

この葉が乾燥発酵後に蒅になり、藍建が行われ、染料になるんです。

そこに布を入れて、染色。

この時は、まず草緑色に染まるんですね。

それを水洗いすると一気に藍色になります。

その後24時間ぐらい寝かせておいて、再び水洗い、乾燥で藍染めの完成。

これもまた、微生物による発酵と、化学変化が深く関わった日本文化ですね。

深いですね。

あ、そうそう。

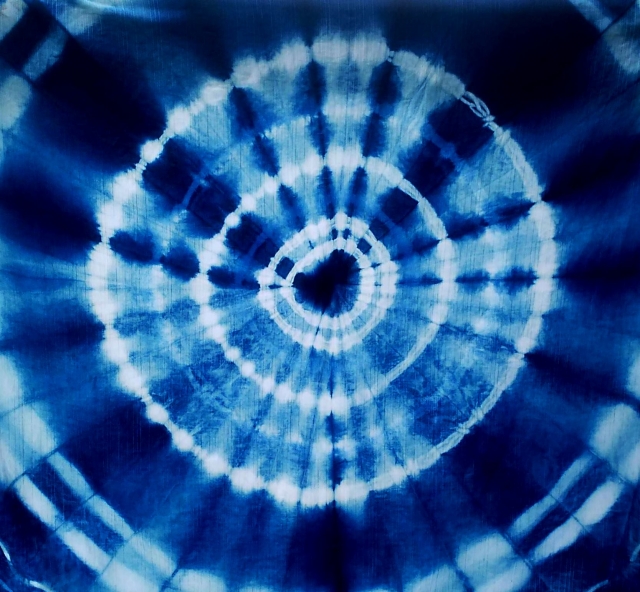

染液に入れる時に、輪ゴムなどで布を縛ると、その縛り方の応じた紋様が付くんです。

防虫、消臭、繊維強化、給水に優れた藍染め。

楽しですよ~。

ということで、今日は蒅を中心とした藍染のお話でした。

最後までお読み下すってありがとうございました。

では、今日も佳い日でありますように💐