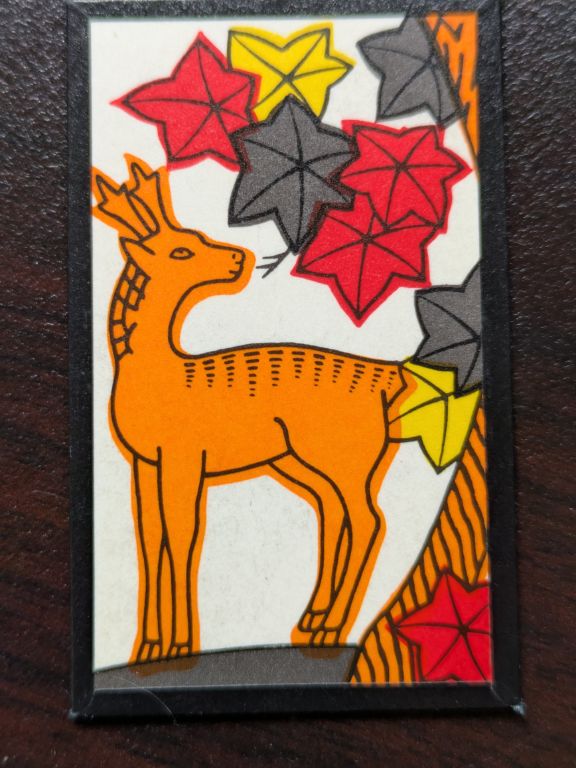

☆鹿に紅葉

< 「花札の簡単な歴史」についてはこちらをクリックされてください。

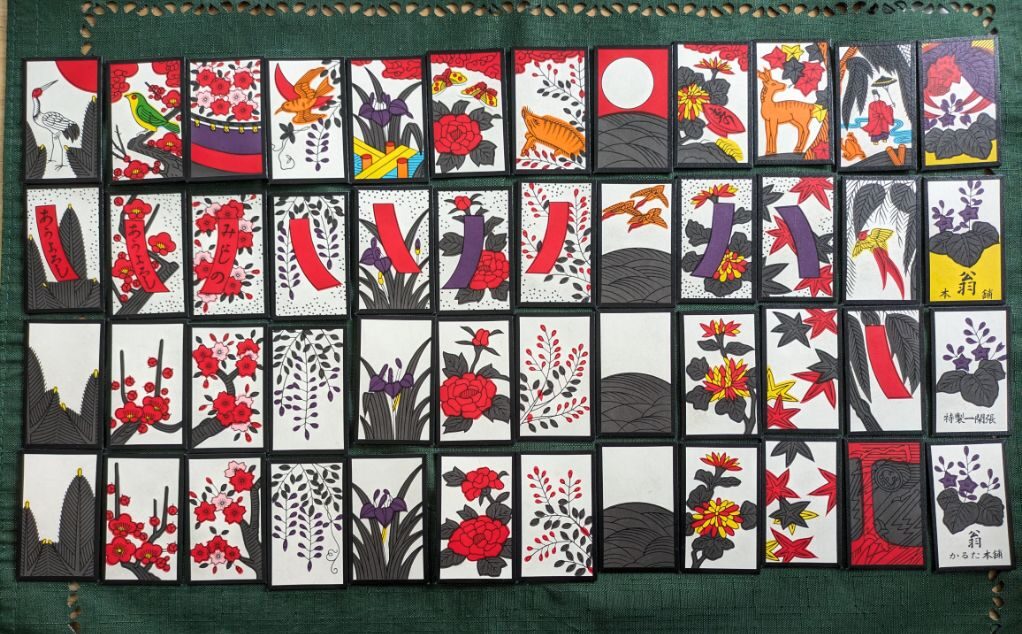

神無月の四枚札

旧暦では本日より十月になりました。

そこで、花歌留多(花札)の神無月(十月)の札の図柄と意味をご紹介。

神無月の札はと申しますとこの四枚。

ここに描かれているのが、鹿と紅葉した楓です。

それでは、それぞれにどういう意味合いが含まれているのかを見て行きましょう。

カス札

花札全四十八枚中、二十四枚がカス札。

それで十月のカス札がこちら。

紅葉した楓です。

「もみぢ」と、「紅葉・黄葉(こうよう)」と

「モミジ=紅葉=楓」と理解されがちですが、本当は違います。

モミジは、秋になり広葉樹の葉が色づく現象の事を指します。

そう。

モミジは「現象」の事で、特定の植物の葉を指すのではありません。

そして元々は、モミジは、モミヂと表記されておりました。

そして、秋の葉の色づきについては、赤色に変わるものを「紅葉」と言い、黄色に色づくものを「黄葉」と言いますね。

どちらも「こうよう」と読むので混乱しやすいですが、本来は黄葉の物をモミヂと表記したらしいですね。

万葉人が暮らした大和の国では、コナラやクヌギやアベマキが多く、黄葉が多かったからだと言われております。

ところが西暦794年に都が京都に移ってからは、赤く色づく樹木が多く、紅葉もモミヂと呼ばれるようになったと言います。

それから時代は下って、現代仮名遣いが使われるようになって、モミヂからモミジという表記になったという訳です。

楓(かえで)

西暦794年に都が京都に移ってから、京都周辺では紅葉が目立っていたので、それもモミヂと呼ばれるようになったと先に書きましたが、この京都周辺の紅葉する樹木の中で、特に目立っていたのが、イロハカエデです。

つまりここで、(イロハカエデ、もしくはカエデ)=紅葉=モミヂという認識が定着して現代まで受け継がれているのでしょうね。

例えば、江戸の昔から、花見と言えば桜です。

桜見とは言わなくても、花見と言えば、頭の中に桜が浮かびますよね。

それと同じ理由で、モミジと言えば楓がイメージされるようになったわけです。

十月の短冊札

花札全四十八枚中、十枚が短冊札。

十月にもそれが一枚。

それがこちら。

短冊と言えば和歌ですが、ここではこの歌に触れずにはいられません。

その歌とはこちら。

奥山に

もみぢ踏み分け鳴く鹿の

声聞く時ぞ

秋は悲しき

これは古今集に収められている歌ですが、この歌が元になり、花札の十月札に鹿とモミヂが描かれているのです。

十月の種札

花札全四十八枚の中に、動物や特殊な図が描かれた重要な札が九枚。

これを種札と申しますが。

十月の種札は、鹿に紅葉。

この図柄が先ほどの和歌から来たという訳です。

あの歌には解釈が二つありまして、奥山にモミヂを踏み分けて入って行ったのは、鹿なのか、詠み人なのかという点です。

皆さんは、どちらだと思われますか?

こういうところも、和歌の味わいですよね。

そしてもう一つ。

獣肉食があまり良いものだとはされていなかった時代。

鹿肉を「もみぢ」と呼んで取引されていました。

同じような理由で、馬肉は「さくら」

イノシシ肉は「ぼたん」

鶏肉は「かしわ」

すべて植物名が使われておりました。

余談ながら、ウサギ肉は、鵜(う)と鷺(さぎ)で、鳥と同じだという事で一羽、二羽、三羽というように鳥と同じ数え方をして取引されていたようです。

野鳥は堂々と食べられていたようですからね。

ちなみに、誰かの事を無視することを「シカトする」と申しますね。

これは、花札に描かれた十月札の鹿が横を向いている図柄から来ております。

横を向いてこちらを無視しているような十月の鹿、鹿十(しかと)という事です。

花札十月の言葉遊び

では、今回の記事も終わりが見えて参りました。

さてさて十月の花札にある言葉遊びは何でしょうか?

ヒントは「か」

答えはいつも通り、最後に。

☆神無月

水無月の時にも書きましたが、無は、助詞の「○○の」という意味です。

なので神無月は、神の月という意味なのです。

かつて出雲を旅した時に地元の方々に聞いたのですが、現地では神在月(かみありづき)と呼ぶそうですね。

これは旧暦の十月十一日から十七日まで、伊勢神宮の神々を除いた全国の神様が、出雲で集会をされるというんですね。

それでその期間、出雲地方の方々は、夜は雨戸を閉めて家の中で静かに息をひそめるようにして過ごすのだそうです。

理由は、神々に失礼が無いように。

ちなみに出雲大社では、旧暦の十月十日に神迎祭。

十一日から十七日の間は、神在祭(御忌祭)が行われます。

今年の新暦で申しますと、11月29日が神迎祭。

11月30日から12月6日が神在祭(御忌祭)となります。

さてそういう事で先ほどの言葉遊びですが。

答えは、鹿の「か」と楓の「か」つながりでありました。

花札が成立したころには、先ほど申した、モミヂ>カエデではなく、モミヂ=カエデになっていたという事がここからも分かりますよね。

と言う事で本日はここまで。

最後までお読み下すってありがとうございました。

どうぞ佳き一日をお過ごしくださいませ💐😊