☆線香花火

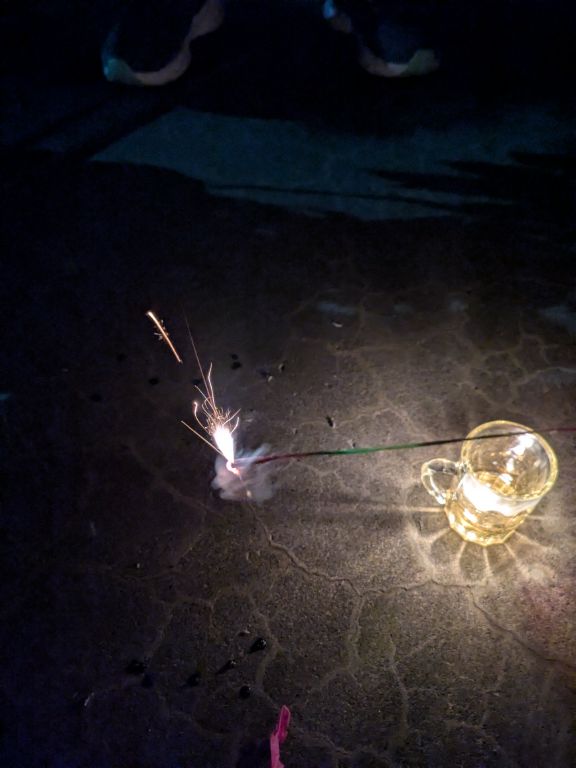

お盆の蝋燭

昨夜は、盆明けの送り火を焚きました。

とは申しましても、我が家では正式な送り火の代わりに、盂蘭盆会期間中に灯したガラスの容器入りの蝋燭を玄関先に出して。

四日間、就寝時以外家にいる時は灯していた蝋燭です。

中々穏やかに、静かに燃え続けてくれておりました

そしてお盆最終日の夜。

まだ蝋は充分に残っており、火も容器に護られて安全でしたので、これを送り火にしようと思ったのです。

二年前の線香花火

盂蘭盆会にご先祖様をお迎えして一緒に過ごし、また見送るために火を灯す。

そういう日本文化の体温が好きです。

今年は送り火の時に線香花火をやりながらお見送りしようと家内と話し合いまして、探したのですが近くの店数件回っても見当たりません。

線香花火のみが欲しくてさがしました。

でも昔みたいに普通にそれだけが売られているのって、なかなか見かけなくなりましたよね。

札幌の我が家周辺だけでしょうか、こんなに線香花火が少ないのは。

どうにも分かりませんが。

ちなみに、東日本の線香花火はこういった紙をよって軸にしたもの。

それに対して私が生まれ育った西日本の線香花火は、軸が藁で黒い火薬がこうして見えているものが主流でした。

あなたはそんなに線香花火が好きなのかと問われれば、迷うことなく、そうですと答えます。

派手な花火も良いものですが、持ち手のちょっとした技術で火球を落とさないように長く燃やしたりできるのも醍醐味ですし、その繊細な火の変化する様子も、私はたまらなく好きなのです。

そして何より昔から、安かったですし。

名前もお盆にふさわしいですし、、、線香の花火だなんて。

結局、売られているのを見つけられないまま帰宅。

すると家内が、二年前に買っておいた線香花火ならあると言い出しまして。

買っておいて使うタイミングを逃し、もう湿気っているだろうからとそのまま何となく保管していたらしいのです。

こういうちょっとしたものを捨てずに保管してくれている家内に感謝しつつ、あの蝋燭をもって午後9時、玄関先で送り火を始めました。

送り火

駄目かもしれなけれどと、蝋燭から火を移してみた線香花火。

無事に見事な花を咲かせてくれまして。

ああ、とても良い送り火になったねぇと言葉を交わしつつ。

線香花火の四変化

江戸時代の初め。

大きく派手な花火ではなく、子供も楽しめるようにと開発されたこの花火。

四段階に火花を変化させます。

そしてそれぞれに名前が付けられており、そこも中々粋なのであります。

まずは、始めにできる火球の事を「蕾(つぼみ)」と呼び。

そこから次には、見事に火花が開き「牡丹(ぼたん)」となり。

その段階が過ぎると細長く直線を描く「松葉(まつば)」に代わり。

最後は、勢いを無くしつつある火花が下の方へスッスッと落ちて、やがては光を失う「散り菊」の頃を迎える。

ほんのちょっと不思議な出来事

そんな静かな送り火の時。

線香花火をあと三本残して突然に蠟燭の火がフッと消えたのです。

強い風が吹いているわけでもなく、ガラスに深く囲まれていた蝋燭の火が突然に。

家内と顔を見合わせ、「これはあれだね、ご先祖様がもうお見送りは充分だよと伝えて下さったんだね」という話になり、最後の散り菊を見送り、見届けました。

消えるはずのない蝋燭の火。

本当に不思議だねぇ。

話しかけられた気がしたねぇと夫婦の会話が弾んだ送り火の夜でありました。

と言う事で本日はここまで。

最後までお読み下すってありがとうございました。

どうぞ佳き一日をお過ごしくださいませ💐😊