☆桜に幔幕

< 「花札の簡単な歴史」についてはこちらをクリックされてください。

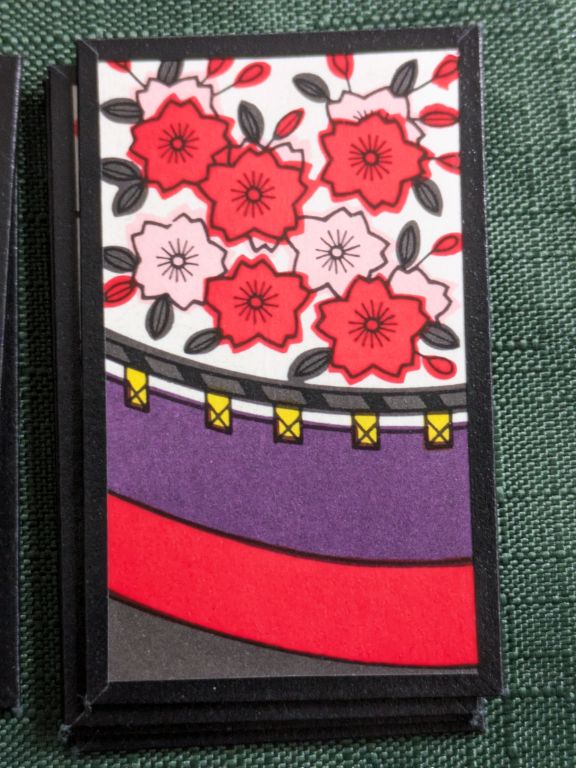

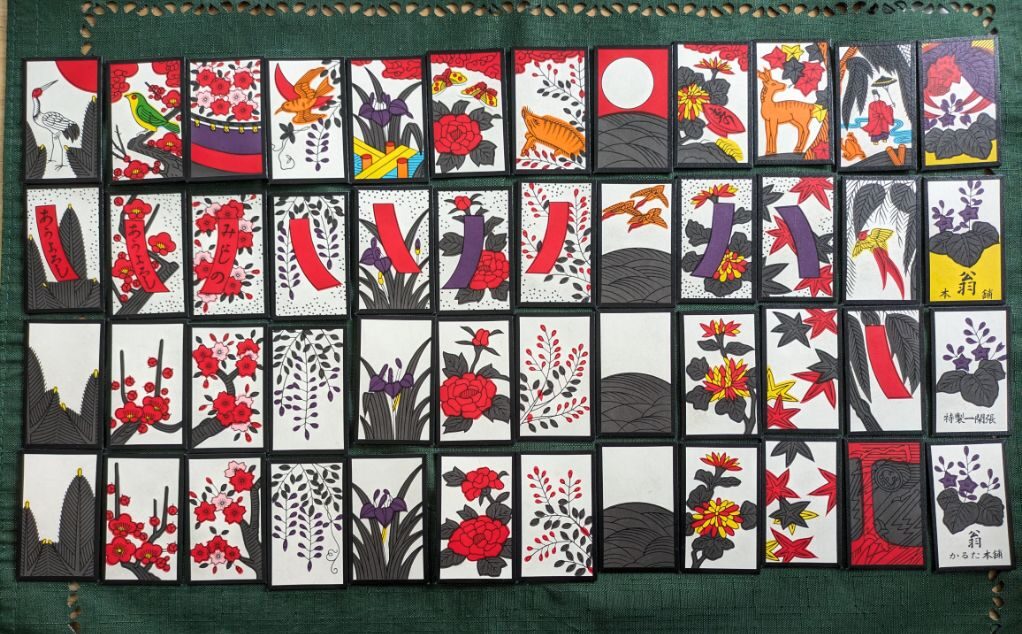

弥生の四枚札

今日から旧暦では三月に入ります。

という訳で、花歌留多(花札)の弥生(三月)の札の図柄と意味をご紹介します。

弥生の四枚札は、以下の通りです。

ここに描かれているのは、幔幕(まんまく)と短冊と満開の桜木です。

では、それぞれにどういう意味合いが含まれているのかを見て行きましょう。

カス札

花札全四十八枚中、二十四枚がカス札。

それで三月のカス札がこちらです。

合わせると一本の木に見えますよね。

私はつい数日前に、九州から帰ってきたのですが、滞在中に桜(ソメイヨシノ)の開花発表がありました。

< 熊本でサクラ開花

やはり花札を旧暦に合わせると、ピッタリくるなぁと実感しました。

※写真は、ヤマザクラ

さてこの桜ですが、語源の一つに次のようなものがあります。

サクラの「サ」は、早乙女(サオトメ)や早苗(サナエ)の「サ」と同じ意味で、田んぼの神様を表します。

そしてサクラの「クラ」は、座(クラ)で、神霊が依り集まる所を意味します。

つまり、桜の花は稲田の神様が宿る花、なのです。

そして花札に描かれた桜の種類ですが、今の花札の図柄を見ていると、葉と花が同時に描かれているので、ソメイヨシノでは無い、、、。

ところが、花札の図柄が定着したであろう江戸中期の図柄を見たら、花だけで葉が目立たずという図柄もあるので、どうもソメイヨシノが描かれているのではないだろうかと思えたりもします。

ところがソメイヨシノが生まれたのは江戸後期ですから、時代が合わないのです。

ではソメイヨシノ以前に日本人が広く愛でていた桜は何かと申しますと、これがヤマザクラです。

わりあい背が高めの木で、花と同時に葉も出ます。

そこでヤマザクラの関東での開花を見てみると、新暦では3月25日~4月10日あたり。

つまりピッタリ旧暦三月の始まりの頃となるのです。

ですので多分、花札に描かれた桜は、ヤマザクラではないかと私は思うのです。

三月の短冊札

花札全四十八枚中、十枚が短冊札。

三月にも一枚、この短冊札があります。

それがこちら。

「みよしの」と書いてあります。

桜で吉野は、奈良の吉野山。

みよしのは、その吉野山一帯の美称です。

み吉野の 山の秋風 さ夜ふけて

ふるさと寒く 衣打つなり

このような和歌も古くから詠まれています。

そして吉野山の桜の種類は、シロヤマザクラ。

ヤマザクラの変種で、木毎に個性があり、花の色も微妙に違います。

そしてやはり花と葉がほぼ同時に出るので、、、。

もしかしたら、、、。

三月の光札

花札全四十八枚の中に、特に価値の高い札が五枚あります。

これを光札と申します。

その五枚の内の一枚が、三月のこの札。

「桜に幔幕」という名前で呼ばれる札です。

幔幕(まんまく)とは、本来布を縦に縫い合わせて作る、横長の幕の事。

紅白幕も良く見ますよね。

桜が満開なので、これは花見の様子です。

そこで調べてみますと、豊臣秀吉も幕を張って花見を楽しんだという記述を見つけました。

ところが花見が盛んになるのは、やはり江戸時代だそうです。

庶民に花見が広まったのは江戸中期。

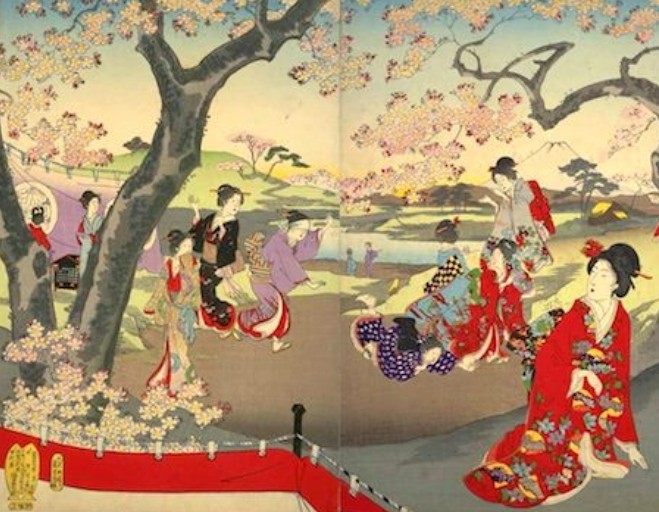

ところがそれ以前に大奥で、幔幕を張った花見が行われていたそうです。

場所は、江戸城敷地内の吹上御苑。

その様子を描いた絵がこちら。

下側に幕が見えます。

でも待てよ、とお感じになりませんか?

幔幕は布を縦に縫い合わせて、横に長くしたもの。

もっと言うならば布を縦に縫い合わせたものを「幔」と呼び、横に使う物を「幕」と呼びます。

なので本来、幔幕は縦模様になるのです。

ところが、この絵でも花札でも、図柄が横になっております。

では幔幕ではなく、ただの幕ではないのか?とお感じになる方も多いかもしれませんが、ここは幔幕でなければならないのです。

理由は最後にご説明いたします。

幔幕の謎

これが不思議で調べてみました。

すると、面白いことが分かりました。

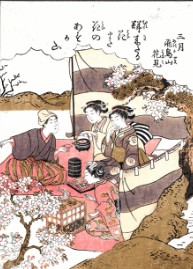

花札の図柄が、今の形に定着してきたのは、江戸時代中期なのです。

それまでは、桜の無い花札も見られていました。

そして江戸時代中期の花札には、きちんと幔幕が描かれている図柄もあったのです。

こちらなどは、ほぼ幔幕です。

どうもこれが、大奥から庶民文化に、花見に幕という風流さが伝わるにつれ、ただの幕張りも混ざってきたのではないか、私は思うのです。

幔幕は、結界です。

身の回りの空間を区切りたいとき、日本人には仰々しい壁などを作らずとも、薄い幕を巡らすだけで境界が作れるという文化があるのです。

これも、日本特有の美意識の一つではないでしょうか?

※北尾政重(江戸中期の浮世絵師)

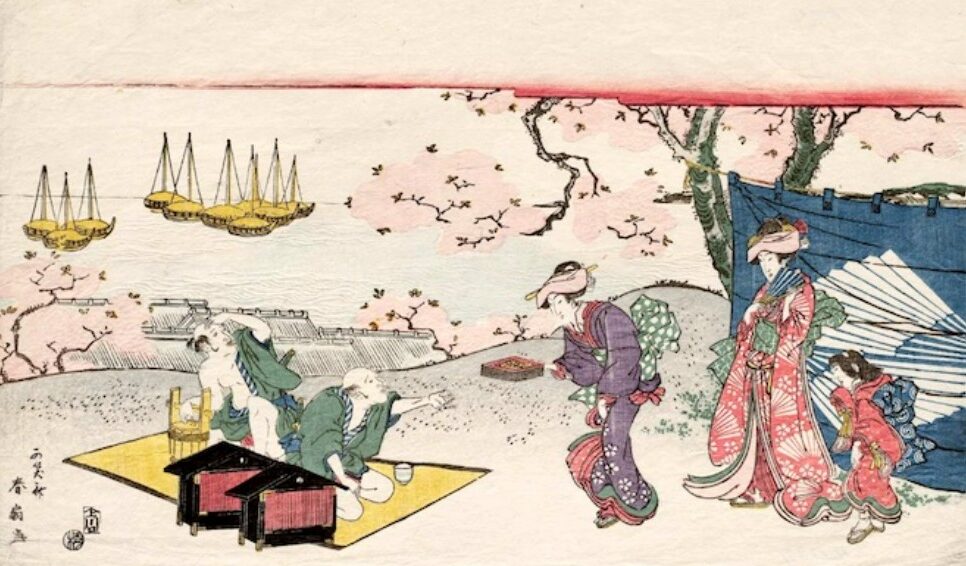

花見の周囲に幕が張り巡らされております。

そしてまた一つ、面白い記述を見つけました。

江戸時代の女性たちは、花見の折に、自分たちの周囲の木に縄を張って、そこに小袖(着物)をちょいと掛けて、簡単な幔幕代わりにしたのだそうで。

それで段々と小袖もおしゃれになっていき、花の時期の小袖も風物詩になったのだそうです。

※勝川春好(江戸時代中期の浮世絵師)

御殿山の花見。

ちなみに御殿山は、かつて品川にあった花見の名所として知られた山です。

花札三月の言葉遊び

さてさて、長くなって参りましたので手短に行きましょう。

三月の花札にある言葉遊びは何でしょうか?

ヒントは「まん」

答えはいつも通り、最後に書いておきますね。

☆弥生

最後に陰暦での月の呼び方(和風月名)で、三月を弥生(やよい)と呼びます。

これにも当然意味がありまして。

弥生の「弥」。

これは、漏れなく広く行き渡るという意味があります。

そして読みは「弥や」で、「いや」。

そして弥生の「生」。

こちらは、生い茂るの「生」です。

つまり「生い」で、「おい」。

寒い冬が過ぎていよいよ暖かくなって、漏れなく草木があちこちに生い茂る。

それが「弥や生い」(いやおい)で、「弥生」となったのだそうです。

他にも諸説ありますが、私の知る範囲では、おおよそ似たような意味でした。

さて、先ほどの花札睦月の言葉遊びの答えは、「幔幕」と「満開」で「まん」つながり。

なので三月の光札の図柄が、ただの幕ではなく、幔幕でなければならない理由です。

こういう言葉遊びが込められていることを頭に置いておくと、こういった謎解きの答えも案外見つかりやすいのです。

という事で本日はここまで。

最後までお読み下すってありがとうございました。

どうぞ佳き一日をお過ごしくださいませ💐😊

< 「花札に込められた日本の自然観」へは、こちらをクリックされてください。